2020年開催の切り博のテーマが「夢-dream」と発表された時、今の私にとって「夢」とは何か? それは理想とする姿を描くことと解釈しました。では55歳の私が理想とする姿とは何か? と考えた時にすぐに思ったは「人生を悔いなく全うしたい。何も思い残すこと無く最期を迎えたい」ということでした。

涅槃とは程遠い人間はこの世に、人生に、未練だらけ

涅槃とは一切の煩悩から解脱した、不生不滅の高い境地に至る状態。一切の悩みや束縛から脱した、円満・安楽の境地だと定義されています。

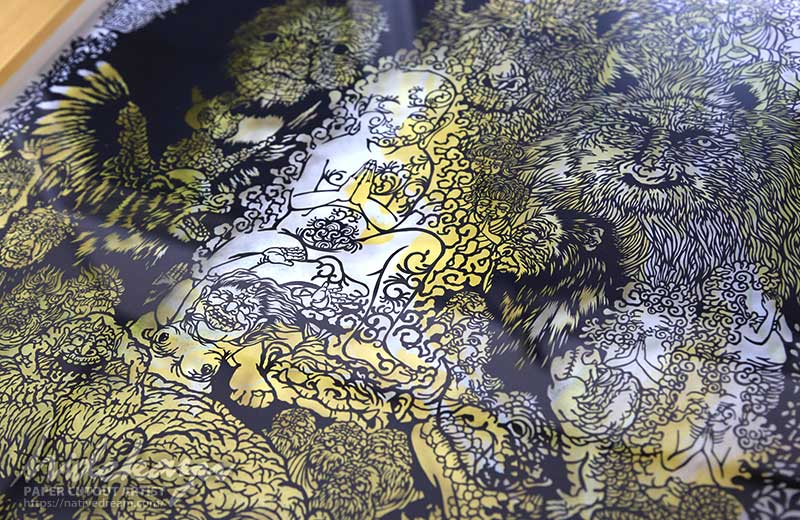

仏教の祖である釈迦は沙羅双樹の下に横たわり、この世を離れ涅槃に入る時を迎える姿を描いた仏涅槃図をいろいろ見て回りました。

天上には浄土から仏たちが迎えに来て、釈迦の周りには弟子たちが泣き、たくさんの動物たちが見守り、自然の神々の姿も集まっているというとてもにぎやかな絵になっています。

信頼している存在がこの世からいなくなるのに、楽しげにも見える不思議な絵が涅槃図です。

横たわる釈迦の姿を自分と重ねて、まわりに関わりのある存在を描いてみたい。

ところが実際に切り絵の原画を描くにあたって、たくさんの涅槃図を見れば観るほど自分の中で違和感が大きくなっていきました。

そもそも私のようなちっぽけな凡人が、悟りを開いた超人釈迦と重ねる事自体に無理があるのではないか?

理想の姿を描くとはいっても虚像を描くのには抵抗があります。だからとことん自分自身を内観して本当の姿を探しました。

涅槃は幻想? 私は現実を自覚する

私にとって人生の最期は、どんな人生であったとしても満足して迎えるだろう!と根拠のない自信があります。でも実際にはこの世に未練たらたらの心境ではないだろうか? ただでさえやりたいことが常にあるという性格なので、最後の最後まで、うだうだしていると想像できます。

もう少し生きる時間が欲しい、いやもう満足だ・・・という気持ちがせめぎ合っているのではないだろうか?

たぶんそれは私だけでなく、ほとんどの人はそう思うと想像します。

我が人生に関わった人々が本来の姿で見送りに来る

釈迦の涅槃図には様々な人や獣、精霊や神々が集まっている様子が描かれています。

私も釈迦の立場になって想像してみました。果たして涅槃を迎えた私の周りには、誰が集まるのだろうか?

今までの人生を振り返り、出会った人々の姿を思い出しながらスケッチをはじめてみました。思い返せばたくさんの出会いがありました。良い出会いもあれば忘れたい出会いもありました。苦しい記憶にスケッチをしながら何度も手が止まることもありました。

記憶にあるその人本来の表情をそのまま描いてしまうと生々しくなってしまうので、動物の姿を借りて描くことにしました。そのほうが八百万の神々っぽく演出もできると思いました。

ただしリアルな動物を描いても私らしくありません。姿は動物でも表情は極力人間に近づけて描きました。

表情を描き分けるのは本当に難しいです。線の強弱や数だけで変わるので何度も修正をしながら描きます。

描かれた表情を「どう読み取るか?」は観る人によって変わると思いますが、それも楽しんでほしいという狙いもあります。

中には「あぁ、あの人に似ているなぁ~」なんて観る人ごとにご自身の記憶をたどっていただけたら面白いなぁ。

舞台の主人公は90代の老人

人は老齢になるほど童心に帰るといいます。人はこの世から旅立つころには無邪気な童となる・・・だから涅槃を迎える老齢の主人公を子供の姿で表現しています。

しかし童心にかえっていくとワガママにもなり、融通がきかないなど悪童な部分もでてきます。

中心に描いた童子は、片目を開けています。その理由は、まだこの世に未練があり、もっと世の中をみていたいという気持ちの現われです。

片足を投げ出しているのは、まだまだ世の中を歩きたいという気持ちの現われです。

童心に帰るという事は、もっと活動したい、もっと生きたいという気持ちに溢れているのです。

そんな童を取り囲む者たちの姿は実に様々です。

この切り絵を観る人が童の姿を自分の姿と置き換えて、この絵と対峙した時に何を思うだろうか?

それを想像するととても興味深いし、お話を聞いてみたいです。

制作過程

2019年9月頃、こんな感じで思いつくままアイデアの断片をなんとなくまとめていきました。落書き感覚で描いていく中で、次々とアイデアが湧いてきて、その都度描き加えていきました。

私は絵をひとつの物語として想像していくので、舞台設定やキャラクターの性格などを考えながら描いていきます。

アイデアがまとまってきたら、下書きに入る前に内容をさらに整理していきます。

そして下書きがほぼできあがったところで、切り絵用の黒い用紙に貼り付けます。

切り始めは気温が低めだったから良かったのですが、夏だと手汗で紙がふやけるので、大きな作品は作りにくくなります。

完成したあとで製作途中の画像を見ると、毎回よく切ったなぁと感慨深いものがあります。